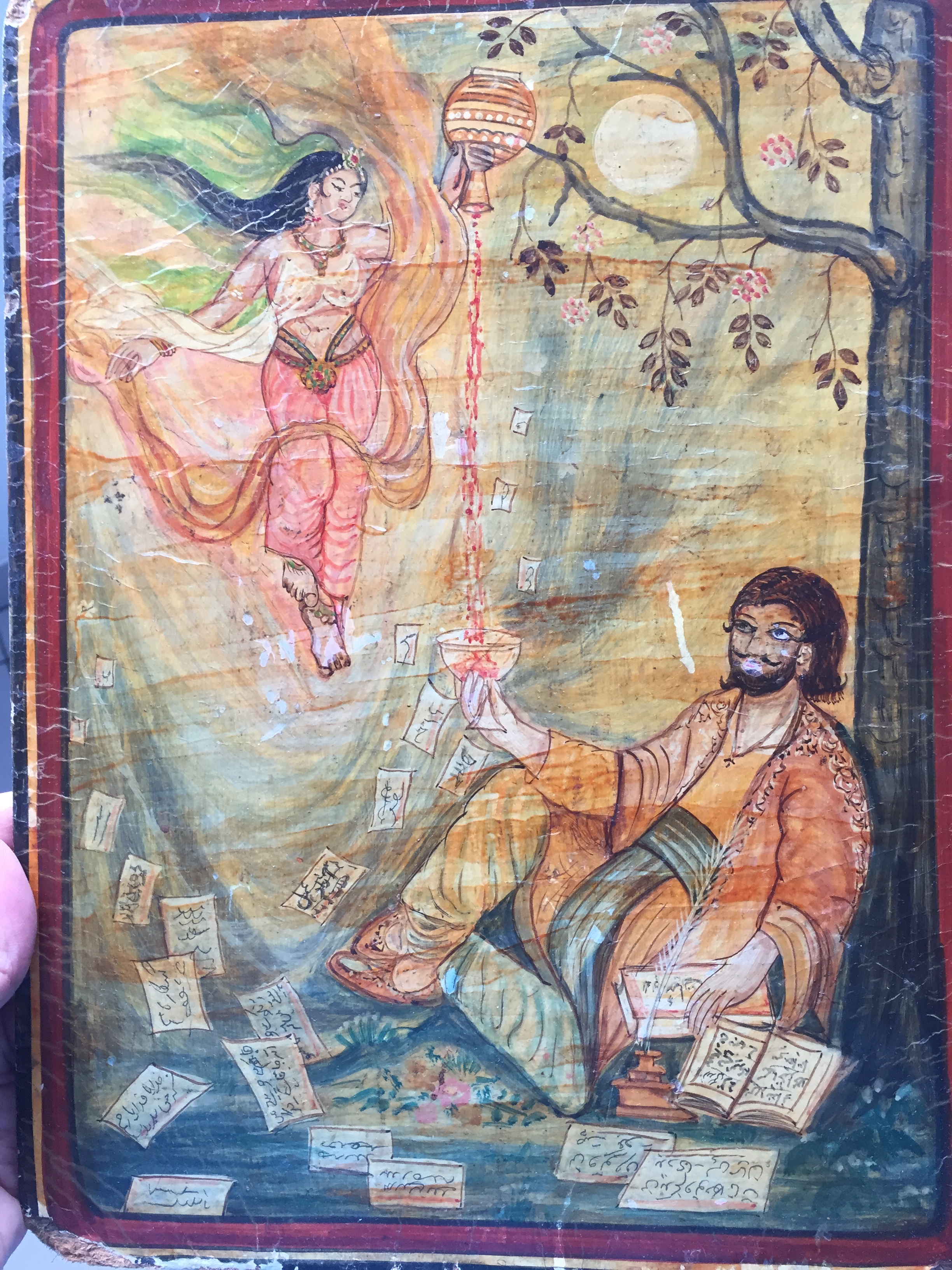

ll faut être toujours ivre, tout est là ; c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve.

Mais de quoi? De vin, de poésie, ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous!

Et si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un fossé, vous vous réveillez, l’ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l’étoile, à l’oiseau, à l’horloge; à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est.

Et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous répondront, il est l’heure de s’enivrer ; pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu, à votre guise.

Charles Beaudelaire